产物列表PRODUCTS LIST

在全球能源结构向清洁化、低碳化转型的进程中,核能凭借高效稳定的能量输出占据重要地位,然而其伴生的高水平放射性废物处理问题,却成为制约核能可持续发展的世界性瓶颈。这类废物不仅放射性极-强,部分核素半衰期更是长达数万甚至数百万年,一旦处置不当,将对生态环境和人类健康构成难以估量的长期威胁。

目前,地质处置被国-际公-认为最-具前景的解决方案,其核心思想是在深度稳定岩层中,依托多重屏障系统(如固化体、包装容器、回填材料和天然围岩)将高水平放射性废物与生物圈永-久隔离。然而,这一过程并非一劳永逸,其中,“固废"——即对高水平放射性废物进行固化处理并安全隔离其放射性核素的过程,尤其是对处置库围岩的“造缝"技术,直接关系到处置工程的长期安全性与稳定性。

“造缝",在高水平放射性废物地质处置语境下,并非简单的破坏,而是一项精密的工程手段,特指在处置库围岩中通过人工方式制造裂缝网络。其目的在于通过优化围岩的孔隙结构和渗透特性,增强其对放射性核素的阻滞能力,同时为可能产生的气体(如腐蚀产生的氢气)提供疏导通道,避免局部压力累积对屏障系统造成破坏。

传统的地质处置虽构想精妙,却常受制于复杂的地质条件,如地壳运动、地下水活动等,对围岩的长期稳定性构成挑战。为此,应力造缝(通过机械应力诱导裂缝扩展)和加速造缝(快速生成预设裂缝网络)等技术应运而生,旨在提升处置效率与工程可控性。然而,这些技术在实际应用中,由于缺乏对裂缝萌生、扩展及分布状态的实时、精准监测手段,往往导致裂缝分布不均、过度损伤围岩或未能达到预期阻滞效果,为长期安全埋下隐患。

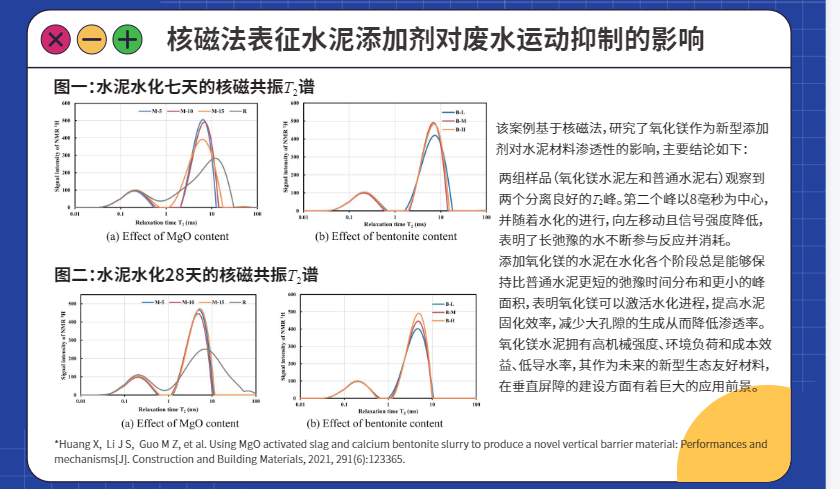

正是在这一背景下,低场核磁共振技术(尝贵-狈惭搁)的崛起为高放废物“固废"过程中的“造缝"优化带来了革命性的突破。相较于传统监测方法,低场核磁技术以其无损、快速、可重复且能揭示材料微观结构的独-特优势,为“造缝"过程装上了“火眼金睛"。

在围岩造缝这一核心环节,低场核磁技术能够实时监测岩石内部孔隙水的分布与状态变化,以及矿物骨架在应力作用下的动态响应,确保了人工制造的裂缝能够均匀、有序地分布,从而有效提升围岩的整体阻滞性能和长期稳定性,避免因裂缝无序扩展导致的局部薄弱带。

在应力造缝场景中,低场核磁技术与叁轴压缩测试相结合,更是展现出其强大的过程监控能力。当对岩样施加轴向压力时,核磁共振能够直观、实时地显示轴压增大如何导致岩石内部微裂纹的萌生、增多、扩展乃至贯通,清晰呈现损伤演化的全过程。这种“可视化"的监测方式,使得工程人员能够精准控制应力加载速率与大小,实现应力造缝的“按需进行"。

应用案例: